よくある質問

木質バイオマス発電はカーボンニュートラルで、気候変動対策となるのでは?

実際には多くのCO2を排出し、気候変動対策にはなりません。

再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT)において、「過去に森林が炭素を吸収した」という理由で、木質バイオマスの燃焼によるCO2排出量はゼロで、カーボンニュートラルとされています。しかし木質バイオマスをエネルギーのために燃焼した場合には、石炭よりも多くのCO2が瞬時に大気中に排出されます。一方、森林を伐採しても、木材として利用すれば、樹木が吸収した炭素はストックされ大気中に放出されないか、長い時間をかけて放出されます。

また、特に天然林や原生林など土壌が発達した地域では、森林伐採により林床や土壌が荒れて乾燥するため、土壌部分からも大量の炭素が排出されます。森林の地上の炭素量が伐採前の状態に戻るには数十~数百年、土壌炭素の回復には数千年かかるとも言われており、その間、空気中のCO2量は増えた状態になります。

つまり、木質バイオマスはカーボンニュートラルではなく、2030年までに炭素排出量半減、2050年までのネットゼロ達成が必要な現状では、気候変動対策として不適切です。

輸入ではなく、国産の木材(間伐材や製材残材など)を燃やすバイオマス発電の環境負荷は小さいのですか?

国産材でも、燃焼時のCO2排出量は石炭より多く、環境負荷が大きいことに変わりはありません。

輸入燃料を使う大型のバイオマス発電所では発電効率が20~30%前後ですが、国産材のみを燃料とする発電所は一般的に小規模で、発電効率は20%以下(丸太10本中1〜2本しか電気にならない)となることが多くなります。また、日本は急峻な林地で林道・作業道が少ないため、収集・運搬にかかるCO2排出も増加します。

FIT認定カテゴリーの一つ「未利用木質バイオマス」(国産材に該当)では、本来なら建材や合板、集成材にも使えるような木材(間伐材、主伐材)も燃料として使われており、木材資源の有効利用やカスケード利用の観点から課題があります。

国産材の場合も、木材をできるだけ価値が高く長く使用できるような方法を優先するカスケード利用を行い、最終的な残さも熱利用(熱電併給)を優先することが最も合理的で有効な木材利用です。

廃棄物や農産物残さを燃料とするバイオマス発電は環境に良いのですか?

他に用途のない廃棄物を使うのは有効ですが、輸送距離や燃焼効率によっては環境負荷が大きくなることもあります。

他に用途のない廃棄物や残さを活用する場合も、長距離輸送するとCO2排出も増えるため、まずは地域内・国内で利用することが有効です。たとえばアブラヤシの種の殻であるPKS(パーム核殻)は農業残さでエネルギー利用以外の用途が現時点ではありません。生産地(インドネシア、マレーシア)では現在も石炭が使用されているため、その代替燃料として使うことが望ましいでしょう。

また、廃棄物や残さであっても、燃焼によりCO2が発生するため、発電だけでなく、熱利用・熱電併給によりエネルギー効率を上げることが必要です。

他にも再生可能エネルギーはあるのに、なぜ燃焼時のCO2排出量が多いバイオマス発電が推進されているのですか?

FIT制度で高い買取価格が設定され、安定的に発電できると考えられたためです。

2012年に始まった「再生可能エネルギー固定価格買取制度」(FIT)では、バイオマス発電も支援対象となり、太陽光や風力よりも高い価格で買い取られることになりました。

当初は燃料として国内で発生している間伐材や製材残材の使用が想定されていました。また火力発電であるバイオマスは、安定的な発電が可能であることから、自然条件で変動する太陽光や風力発電を補うものと考えられてきました。

バイオマス発電のCO2排出について、国際的にはどのように考えられているのですか?

国際ルールでは、バイオマス燃焼によるCO2排出をカーボンニュートラルとはしていません。

木材のエネルギー利用はどのような形が望ましいのですか?他に使い道がない場合にエネルギー利用すれば良いのですか?

まず高付加価値な用途で使い、最終的な残材や廃棄物を小規模に熱利用する「カスケード利用」が最適です。

長い年月をかけて成長した木材は、まず、家屋、建築物、家具など、付加価値の高い製品として長期的に活用することで、「炭素ストック」(炭素を固定するもの)としての役割を果たし、木材の価値を活かすことができます。

製材に向かないものはボードや紙として使い、エネルギー利用は製材工場で発生する残さ・廃棄物などに限定することが理想的です。

また、エネルギー利用の規模は、残さ・廃棄物を地域単位で集められる範囲で、発電と比較して効率の良い熱利用を優先するか熱電併給で使うのが望ましいでしょう。熱利用により、エネルギー効率を60%~90%に高めることが可能です。

FIT・FIPでは輸入バイオマスの支援を止めると聞きましたが、今後どうなるのですか?

2026年度以降、新規の大型輸入バイオマス発電は認定されませんが、既存案件は今後も運転が続きます。

FIT・FIP制度では、バイオマス発電の持続可能性基準はないのですか?

徐々に基準が設けられてきましたが、形式的で抜け穴が多く、実効性のある規制として機能していません。

2016年のFIT法改正で、環境・社会面で適切で安全な発電所の開発・操業を確保するため、「事業計画策定ガイドライン(バイオマス発電)」が策定されました。FIT 認定を受けるには、ガイドラインの遵守が求められます。これまでの改訂で燃料の持続可能性・合法性、安定調達の確保、温室効果ガス(GHG)排出の削減などが認定要件として追加されました。

しかし、GHG排出基準では、ライフサイクルGHGのうち最も排出が多いバイオマス燃焼によるCO2排出は「ゼロ」とされ、適用対象も2022年度以降の認定案件に限定されています。2020年以降は輸入に依存する大型案件の認定は無いため、この基準の適用対象となる大型案件はないことになります。

また、輸入木質バイオマス燃料の持続可能性・合法性の確認については、「(第三者による)森林認証が必要」としながら、実際には書類での合法性確認のみで良いことになっています。

さらに、事業者には燃料生産地までのトレーサビリティの確認が求められることになりましたが、その具体的な内容は定められておらず、情報公開も義務ではありません。これでは、原生林・天然林の伐採や加工工場の大気汚染といった問題を第三者が追跡できません。

このように、FITの持続可能性基準には抜け穴が多く、海外の生産地における問題は解決されないままです。

燃料生産地の環境法違反や原生林伐採といった課題に対処するのは、現地政府の責任ではないですか?

資源が豊かな国は概して規制に前向きでないため、消費国にもサプライチェーン全体に対する責任があります。

これまで、違法伐採や森林資源・生態系の保護でも同様の問題が起きてきました。森林資源が豊かな生産国は、自国の資源を販売し、大きな利益を得るため、規制に前向きではありません。

それに乗じて消費国が、木材の由来や持続可能性の確認をせずに森林資源を消費し続けていると、世界の森林は保全されず失われてしまうでしょう。生産国政府による森林保全の限界により、民間の森林認証システムや、欧米などの消費国側の違法伐採対策法が制定されてきた歴史があります。

森林保全は気候変動や生物多様性保全と同様にグローバルな課題であり、サプライチェーンを通じて消費国の企業や政府にもその責任があるということができます。

世界では、どれくらいの規模でバイオマス発電は推進されていますか?

現在、世界的にバイオマス発電を推進しているのはEU、イギリス、韓国、日本です。

EU(欧州連合)では2000年代から推進され、2023年時点で、再生可能エネルギー(熱を含む)の約6割をバイオマスに依存しています。イギリスは、電力の脱石炭政策の下、石炭火力をバイオマス専焼へ転換しています。韓国も2012年以降、再エネ導入促進政策の中で、バイオマス発電(石炭混焼含む)を推進してきました。

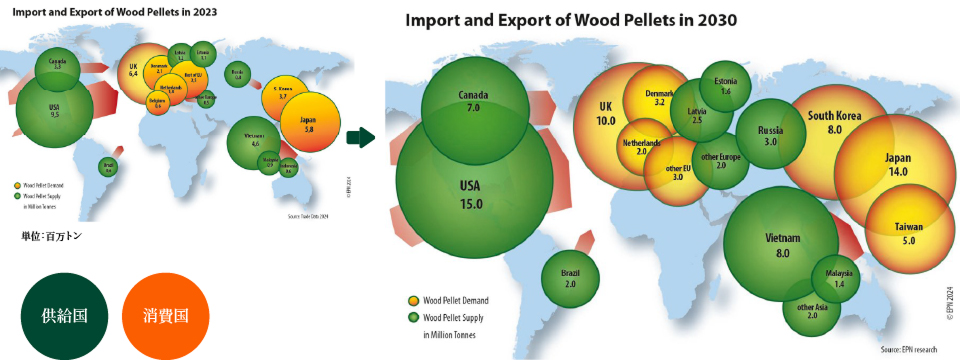

世界の木質ペレット輸入国トップ3は、イギリス(640万t)、日本(580万t)、韓国(370万t)です(2023年時点)。

ただしEUでは、2023年に「再生可能エネルギー指令」を改定し、発電のみの発電所(熱利用無し)への支援禁止や、生物多様性の高い土地(原生林や老齢林)や炭素貯蔵量の多い土地(湿地や泥炭地)の保護など、持続可能性基準を強化しました。韓国も2024年末に輸入木質バイオマス発電への補助金を停止・削減する方針を発表しています。

一方、日本はFITの規制強化・政策転換が遅れているだけではなく、東南アジア諸国の脱炭素支援を目的とした「アジア・ゼロ・エミッション共同体(AZEC)」において、多くのバイオマス発電や石炭混焼プロジェクトを進めているのが現状です。